Новости

- г. Ханты-Мансийск

- г. Сургут

- г. Белоярский

- г. Когалым

- г. Лангепас

- г. Лянтор

- г. Мегион

- г. Нефтеюганск

- г. Нижневартовск

- г. Нягань

- г. Покачи

- г. Пыть-Ях

- г. Радужный

- г. Советский

- г. Урай

- г. Югорск

- Кондинский район

- Нижневартовский район

- Октябрьский район

- пгт. Березово

- с. Саранпауль

- с. Угут

- Берёзовский район

- с. Казым

- Сургутский район

- Ханты-Мансийский район

- МАУ «Краеведческий музей» г. Покачи

- Белоярский этнокультурный центр

- Берёзовский районный краеведческий музей

- Государственный художественный музей

- Историко-художественный музейный комплекс

- Краеведческий музей Муниципального автономного учреждения культуры "Многофункциональный культурный центр "Феникс"

- Лянторский хантыйский этнографический музей

- МАУ "Региональный историко-культурный и экологический центр"

- МАУ«Культура», Культурно-исторический центр, Музей истории города Урай

- Музей геологии, нефти и газа

- Музей истории и ремесел Советского района

- Музей истории и этнографии

- Музей Природы и Человека

- Музей Чёрного лиса

- Музейно-выставочный центр

- Музейно-выставочный центр г. Лангепас

- Музейно-культурный центр г. Нягань

- МУК "Районный краеведческий музей им. Н.С. Цехновой"

- Муниципальное бюджетное учреждение историко-культурный центр «Старый Сургут»

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "МУЗЕЙ-УСАДЬБА КУПЦА П.А.КАЙДАЛОВА"

- Муниципальное казенное учреждение "Этнографический парк-музей с. Варьеган"

- Муниципальное казенное учреждение «Краеведческий музей имени Т.В. Великородовой»

- Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева

- Районный Учинский историко-этнографический музей им. А. Н. Хомякова

- Русскинской музей Природы и Человека им. А. П. Ядрошникова

- Саранпаульский краеведческий музей

- Сургутский краеведческий музей

- Сургутский художественный музей

- Угутский краеведческий музей им. П.С. Бахлыкова

- Центр историко - культурного наследия "Касум ёх"

- Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра

- Этнографический музей под открытым небом «Торум Маа»

-

14.01.2026Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Святилище Сотэм-тэ-ики и верования остяков Салыма в XX веке.

-

Святилище Сотэм-тэ-ики и верования остяков Салыма в XX веке.

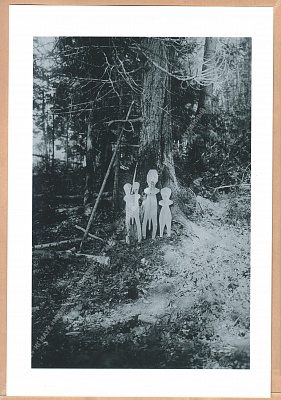

Неоценимой заслугой «экскурсантов» (участников экспедиции 1911 года) стал факт фотофиксации убранства святилища и процесса изготовле-ния новых тонхов в «Священной Кедровой Роще».

Из ритуальных проявлений в среде салымских остяков наиболее цельно сохранился культ предков, претерпевший известную эволюцию - из родового культа он стал культом территориальной группы. Известную долю влияния на культ предков оказало и христианство. В юртах Кинтусовских члены семьи Борисовых считают себя, и почитаются другими, как потомки легендарного богатыря «Сотэм-тэ-ики». Культ этого родоначальника, ставшего тонхом, носит целый ряд признаков типичных для культа предков. Важнейшим из них, конечно, является то, что право приношений жертв тонху имеют только члены упомянутой семьи Борисовых и притом мужчины. Запрет женщинам не только присутствовать при обряде, но даже приближаться к амбару с изображением тонха и проходить по восточному берегу озера, вблизи которого амбар стоит, будет легко понять, если припомнить, что браки остяков раньше были строго экзогамные, так что жены являлись чужеродками. Лишним подтверждением того, что культ тонха был первоначально культом предков, служит то, что вместе с тонхом почитаются его братья, то есть члены того же рода. То обстоятельство, что почитание тонха не ограничивается одной семьей Борисовых, которая, как «Варпух-яхи» пользуется привилегией приношений жертв, распространенной во всех юртах в верховьях Салыма, позволяет предположить, что в этих пределах раньше был распространен род потомков тонха.

Для культа тонха «Сотэм-тэ-ики» со временем выработался целый ритуал, который начинается с изготовления изображения. Каждые семь лет в роще из священных кедров на западном берегу озера «Емин-тув» (Сырковый Сор) из кедровых плах делают изображения тонха, его четырех помощников или братьев и двух жён и, одновременно, изображения медведя, змеи и юра (возможно, юр является водяным жуком-плавунцом). После изготовления фигуры, ставят около рощи кедров стол и приносят в жертву или петуха, или барана, их кровью и салом мажут рот тонху. Высота грубо вытесанной фигуры около двух аршин (142 см.), руки только намечены, ноги вытесаны раздельно. Фигуры братьев тонхов несколько ниже; одна из них двухголовая с округлыми, небольших размеров головами. На всех изображениях место сердца отмечено трехгранным углублением.

Из рощи изображения переносятся в амбар (тонх-топас), который стоит близ восточного берега озера, среди густого урмана на полянке, поросшей березами после пожара.

Амбар имеет вид низенькой избушки с двухскатной крышей и с небольшой входной дверью. На косяках двери вырезаны изображения стражей тонха. Окон в амбаре нет и в нём царит полумрак. У стены против двери стоит тонх с помощниками, по сторонам перед ним две жены. Лицо тонха покрыто жестяной пластинкой, на которой намечены нос, глаза и рот, последний вымазан кровью и жиром. Все фигуры покрыты куском белого коленкора до шеи. Перед тонхами стоит низенький стол, служащий для размещения жертв; тут же рядом небольшой обитый жестью ящик для денежных приношений. Вокруг стоят и лежат предметы вооружения тонха: железный обоюдоострый, короткий меч («атта Кетче») с желобком для стока крови и с раздвоенной рукояткой, сделанной из одного с ним куска, типа Гальштатских мечей. Один отросток рукоятки обломан, через второй продето железное кольцо, третий отросток – бронзовый, отлитый вместе с рукояткой из красной бронзы, сплошь покрытой темной патиной. Нож, отточенный с одной стороны, называемый «тит-хур кетче», по преданию носился в рукаве (тит-рукав) и служил для скальпирования убитых врагов. Находящийся тут же железный бердыш напоминает своей формой так называемый, татарский «ай-болта», то есть топор с лезвием в виде полумесяца; он обладает чудесным свойством: если рыба плохо заходит с Оби, то стоит только привязать бердыш к лодке, чтобы она шла вслед за ним в Салым. Четвертым оружием является железный боевой топор, небольших размеров, с закругленным лезвием, напоминающий и средневековую «франциску» (francisca) - боевой топор франков в раннесредневековый период и венгерский «фокош» (боевой топор), и как они, насаживавшийся на палку. Все предметы несомненно древние и носят на себе следы огня; дей-ствительно, они горели вместе с амбаром во время пожара, уничтожившего большую часть урмана около юрт Кинтусовских. Тут же висят миниатюрные луки (тув-йогит) со стрелами и ступки для толчения крапивы (тув-кир-вай) с пестами, а также веретена (тув-йенит) - это приношения тонху по случаю рождения сына или дочери. Жертвоприношения, как обычно у остяков, делятся на малые некровавые «пор», которые совершаются в неопределенное время, в случае какой-либо нужды, и на кровавые «йир», приносимые через определенный цикл лет, а именно через семь. Первые состоят из кисловатого пива (пусса), очевидно, заимствованного от татар («буза»), которое в небольшом количество варят из овсяной муки, другие приношения состоят из кусков ситца и платков, надеваемых на фигуры тонхов, или, наконец, из денег. Фигуры жен, которые не покрыты общим коленкоровым покрывалом, обмотаны материями и тряпками. На голову тонха надеты три шляпы, одна на другую; нижняя войлочная шляпа «грешневик» крестьянской работы, верхняя - детский суконный картуз; на груди висит оловянное блюдо. Оружие тонха и жестяное лицо являются наиболее почитаемой частью его изображения. Деревянная фигура меняется каждые семь лет и после выслуги срока складывается лицом вниз на землю около амбара. При совершении простой жертвы «хозяин» тонха Борисов ставит перед его изображением деревянную чашу с бузой или с водкой, и говорит, по-видимому, в традиционных выражениях, обращение к тонху, а затем высказывает свои пожелания и нужды, в упомянутом случае это была просьба о прекращении лесного пожара, угрожавшего юртам. Остальные участники моления стоят перед амбаром и также молятся. Окончив молитву, выпивают принесенные собой бузу и водку, причем выливают некоторое количество на землю, для угощения «мик-ими», (в буквальном переводе: земляная старуха), т. е. духа земли, или, как его зовут Демьянские крестьяне - «хозяин места». Каждые семь лет тонху должна проносится большая кровавая жертва «йир». Ее приносят в особом месте, так называемом «йир-карре», на городище «Нюромвож», в котором по преданию тонх и его братья когда-то жили. Для жертвоприношений съезжаются остяки всех верховых юрт, предварительно купив в складчину лошадь, или при недостатке средств овцу. Кровавую жертву также, как другую приносит представитель рода Борисовых. Часть жертвы, посвящаемая тонху, кладется на маленький столик, состоящий из простого кола с доской на нем, и который стоит у подножья большой старой березы.

Священник из села Селияровского на Салыме бывал один раз в год и сразу исполнял тогда все требы: венчал и тут же крестил годовалых детей брачущихся и отпевал давно похороненных. Все Салымские остяки считаются официально христианами и сами себя относили к ним; на самом же деле их верования смесь христианских и старых языческих, в которых христианский бог и святые отождествляются с божествами остяцкого пан-теона и с героями фольклора. В беседах с остяками юрт Кинтусовских приходилось неоднократно слышать, что напрасно русские их зовут шайтанщиками, а тонхов шайтанами. По разумению остяков тонх это все равно, что святой, и делается из дерева. Это как бы икона его, это его лик «хур». Так остяки, старались примирить в своем сознании старый культ с христианским.

Научный сотрудник, хранитель коллекции «Археология» Чебыкин В.Е.

Список использованной литературы:

1. Городков Б.Н. Поездка в Салымский край // ЕТГМ. – 1913. – Вып. 21. – С. 1–100.

2. Шульц Л. Р. Краткое сообщение об экскурсии на реку Салым Сургутского уезда // Еже-годник Тобольского губернского музея. 1913. Вып. 21. 1-17

X

-

26.12.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Скоро, скоро Новый год! Выставка «Остров новогодних сокровищ».

-

Скоро, скоро Новый год! Выставка «Остров новогодних сокровищ».

В «Музее реки Обь» работает выставка советских ёлочных игрушек. Вашему вниманию представлены сокровища из прошлого, бережно сохраненные временем. В витринах и на елках более 400 украшений из разных материалов и по самой разной тематике, играющие волшебными огоньками, словно застывший миг из детства.

Елка - это не только символ праздника, но и источник новогоднего волшебного настроения. Ее удивительный наряд способен преобразить любое помещение и радовать в течение многих праздничных дней, оставляя приятные воспоминания на весь следующий год.

В России для изготовления игрушек помимо стекла использовалась вата и папье-маше. Однако производство елочных игрушек после Октябрьской революции было полностью приостановлено. Украшение елки считалось обычаем буржуазии. А само празднование Нового года было запрещено в 1921 году. Начиная с 1935 года в газетах появились призывы к празднованию Нового года, а в 1937 году в Колонном зале Дома Союзов была установлена большая нарядная елка.

Елочные игрушки – это неотъемлемый атрибут новогоднего праздника. Они являются не только украшением ёлки, но и символом семейных традиций и ценностей. Исторические и культурные события в нашей стране напрямую отражались на внешнем виде игрушек. Советские ёлочные игрушки были созданы в условиях социалистической идеологии, которая оказала огромное влияние на их тематику и дизайн. Они отражали ценности и идеалы советского общества, такие как труд, коллективизм, патриотизм. Сталин очень уважал хоккей - появились «елочные хоккеисты», любил цирк – на елках возникли цирковые персонажи. В 1949 году к юбилею А.С. Пушкина были выпущены игрушки с изображением персонажей сказок поэта. Появились и сказочные персонажи: Айболит, Дед Мороз, Снегурочка, Чиполлино, различные звери: белочки, медведи, зайцы. В 1950-е - игрушки в виде овощей и фруктов были символом изобилия в стране. В период хрущевского кукурузного бума появилось множество игрушек в виде кукурузных початков. А в 1960-е годы игрушки были посвящены первому полету человека в космос.

В 1970–80-е годы стали выпускать уже пластмассовые шары и фигурки. Надо отметить, что и в этот период встречались достойные украшения. Например, игрушки, которые называли льдинками: с одной стороны они были посеребрены, а с другой - нет, за счёт чего действительно походили за застывшую воду. А ещё в 80-е годы популярным был пластмассовый шар, внутри которого была фигурка бабочки, которая крутилась, и многим эта игрушка казалась волшебной.

И какие бы ни были на елке игрушки, они всегда являлись символом праздника, и веры в то, что наступающий год будет богат на очень хорошие новости и события.

Выставка под названием «Остров новогодних сокровищ» будет работать в «Музее реки Обь» до конца января 2026 года. На выставке можно не только обрести праздничное настроение, но и узнать что-то интересное. Например, о том, что первыми стеклянными украшениями для российских ёлок стали бусы крестьянок, а жителям коммуналок в 50-годы прошлого столетия предложили комплект из настольных елочек и мини-шариков.

На сегодня торговые точки предлагают много красивых елочных игрушек и говорить, что они хуже – нельзя. Просто те, что из нашего детства, они милы нашему сердцу. Коллекция елочных сокровищ из далекой эпохи СССР ждет вас, бережно храня тепло детских воспоминаний.

Дорогие жители и гости нашего города! Посетите музей, прикоснитесь к ожившей истории, наберите положительных эмоций в Новом году. Дни и режим работы музея - вы можете посмотреть на сайте Музейного комплекса.

Научный сотрудник «Музей реки Обь» М.А. Полякова

Источники:

1.Фонды Музейного комплекса;

2.Статья «Вот и снова Новый год!», Полякова М.А. Рекламно-информационный журнал «proЛучшее» №7, ноябрь-декабрь 18, (www.market-press.ru);

3.Статья «Выставка советских елочных игрушек» (жизнь в оффлайне), автор ManHunte,, точка доступа: https://www.manhunter.ru/offline/495_vistavka_sovetskih_elochnih_igrushek.html 4.Статья «Дизайн советских елочных игрушек», Егор Марковский, точка доступа: https://pro.deziiign.com/project/d2f534bbcf554811b4103515147a521c

5. Статья «Удивительная история елочной игрушки», точка доступа: https://www.fabiansmith.ru/blog/tendentsii-dizayna/udivitelnaya-istoriya-elochnoy-igrushki

X

-

25.12.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск «Доска почета. Иглина Анна Алексевна».

-

«Доска почета. Иглина Анна Алексевна».

Иглина Анна Алексеевна была одной из первопроходцев Нефтеюганска, заложивших основы здравоохранения города. Все силы, знания, богатый опыт, организаторский талант отдавались организации и становлению системы здравоохранения города.

25 декабря 2025 года Иглиной Анне Алексеевне - одной из первых медицинских работников Усть-Былыкской нефтеразведочной экспедиции, исполнилось бы 95 лет.

Анна Алексеевна родилась в семье крестьянина, в селе Ново-Ризадей Сызранского района Куйбышевской области. В 1949 году окончила Фельдшерско-акушерскую школу и получила специальность фельдшера в городе Сызрани Куйбышевской области. Начала работать в городе Чапаевске в детских яслях №5. В 1952 году вышла замуж за Иглина Вадима Петровича и переехала в Сызрань. Работала в объединенной больнице №2 на должности медсестры.

В 1959 году ее жизнь кардинально изменилась - вслед за мужем она направилась на работу в Охтеурскую нефтеразведочную экспедицию, где продолжила работать в должности фельдшера.

В 1962 году, в связи с переводом мужа, Анна Алексеевна в числе первых прибыла работать в Усть-Балыкскую экспедицию в должности фельдшера. В суровых и крайне тяжелых условиях: бездорожье, связь только по рации, оторванность от внешнего мира, недостаток лечебных средств, приходилось быть всегда собранной, проявлять находчивость и изобретательность, расширяя пределы возможного для спасения жизни человека. Ее первым медицинским пунктом был вагончик, который служил и жильем для семьи и местом приема пациентов и даже родильным отделением. Из воспоминаний Анны Алексеевны: «Свою работу в Нефтеюганске я начинала в должности фельдшера здравпунта Усть-Балыкской геологоразведочной экспедиции в марте 1962 года вместе с Анной Иосифовной Тонких. В то время наш медпункт помещения не имел, и больных приходилось принимать у себя дома. Оказывала практически все виды помощи: принимала роды, ушивала раны, вскрывала воспаления, удаляла зубы.

Но когда без врачей было нельзя обойтись, вызывали по рации из Сургута гидросамолет санитарной авиации. Вызовы по скорой помощи обслуживались на гусеничном тягаче. В 1963 году открылась участковая больница, которая занимала половину деревянного барака, здесь были развернуты 20 коек общего профиля, 2 - родильных, скорая помощь. В это же время приехали первые врачи - Валентина Яковлевна Градетская и Вячеслав Иванович Красильников. Запомнилась женщина, роды у которой я принимала в своем доме. Мать с новорожденным больше недели жила в маленькой комнате вместе с моей семьей».

С 1965 года Анна Алексеевна работала фельдшером здравпункта в МЧС а/о «ЮНГ», с 1969 году - главной медсестрой медико-санитарной части, в 1987 году – медстатистом. За все время работы она постоянно совершенствовала свое мастерство, делилась опытом с подчиненными, 18 лет возглавляла работу средних медицинских работников в районе и городе и являлась председателем районного Совета средних медицинских работников. Большую работу проводила по воспитанию молодых кадров.

За многолетний самоотверженный, добросовестный труд Анна Алексеевна была отмечена государством и городом. Имеет правительственные награды: медаль «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина», медаль «За освоение недр и развитие нефтегазодобывающего комплекса Западной Сибири», медаль «Ветеран труда», звание «Ударник коммунистического труда», знак «Отличник здравоохранения», за большие заслуги имя А.А. Иглиной занесено в Книгу Почета, с 1997 года является Почетным гражданином г. Нефтеюганска.

В 2014 году Анна Алексеевна ушла из жизни, оставив о себе память, как о человеке, чья жизнь и работа навсегда связаны с историей становления Нефтеюганска.

Специалист по учету музейных предметов – Черненко А.Н.

Фотографии из фондов – Кобылина Н.И.

Список источников и используемой литературы:

1. Фонды музейного комплекса.

2. Нефтеюганск рожден не по Указу: в документах и воспоминаниях / Под ред. О.А.Григорьевой. – 2-е изд., доп. и перераб. – Нефтеюганск: Изд. Дом Азбука, 2017. – 236 с.

X

-

19.12.2025Государственный художественный музей, г. Ханты-Мансийск «Живая нить традиций» связала прошлое и настоящее!

-

«Живая нить традиций» связала прошлое и настоящее!

Вчера в Галерее-мастерской Г.С. Райшева состоялось долгожданное открытие масштабного выставочного проекта «Живая нить традиций»! Это больше, чем выставка — это настоящий праздник, где личные истории семей коренных народов Югры стали достоянием культуры.

Всё прошло невероятно душевно и торжественно! Вот как это было:

Сердце события: Церемония вручения ежегодной премии Губернатора Югры лучшим мастерам народных художественных промыслов. Дипломы из рук директора Департамента культуры Маргариты Сергеевны Козловой получили настоящие хранители традиций:

1. Наталья Васильевна Албина (с. Саранпауль, Берёзовский район) — мастер по созданию кукол, берестяной утвари и национальной одежды.

2. Вячеслав Юрьевич Кондин (г. Ханты-Мансийск) — единственный в округе мастер, владеющий техникой литья металлических деталей для традиционных костюмов!

Мы также мысленно поздравляем мастеров из Белоярского района, которые получат свои заслуженные дипломы на родине.

Глубокие смыслы: С важными словами о сохранении наследия выступили эксперты: председатель Союза Мастеров Надежда Анатольевна Богордаева-Молданова, директор Центра народных художественных промыслов и ремесел Марина Викторовна Кабакова, куратор Наталья Николаевна Федорова и этнолог Ольга Эдуардовна Балалаева. Их речи стали мостом между академическим знанием и живой практикой.

Музыка души: Настоящим подарком для всех стало выступление фольклорного коллектива «Ас ёх» из села Теги и вокальная композиция Марины Сенгеповой. Это был тот самый «эмоциональный отклик», который заставляет сердце биться в ритм традиции.

Теперь две уникальные выставки ждут каждого из вас:

1. «Семейные реликвии обских угров» — сокровища из личных коллекций, которые вы больше нигде не увидите.

2. «Земля Яун Ики» Андрея Каюкова — пронзительный фоторассказ о родине юганских хантов.

Выставка будет работать до 29 марта 2026 года!

Где: Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева (ул. Чехова, 1).

Часы работы: 11:00 до 19:00 вт.-сб.

Тел. для справок: 8 (3467) 92-84-03.

6+

X

-

16.12.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск «Путешествие в мир камня. Киноварь – драконья кровь»

-

«Путешествие в мир камня. Киноварь – драконья кровь»

*Киноварь - это особый оттенок красного

и краска этого цвета. Также этим словом

называют ртутный минерал и алый пигмент,

который из него получают.

Киноварь - кристаллический минерал с большим содержанием ртути и примесью серы. Чаще всего камень формируется в жерлах вулканов и гидротермальных источниках, насыщенных растворами железа, магния и марганца. Вокруг алых кристаллов часто находят и другие ценные породы: кварц, кальцит, барит, пирит и галенит, а иногда – даже самородное золото.

Название камня переводится как «кровь дракона». Возможно, это связано с его ярко-красной расцветкой, напоминающей кровь, а может быть, такое звучное «мифологическое» имя минерал получил из-за многочисленных, похожих друг на друга легенд. В одной из них, родом с Востока, говорится, что киноварь - это застывшая кровь, пролитая на землю драконом, когда он боролся со слоном за мировое господство. Были у киновари и более простые наименования: «кирпичная» или «печенковая» руда, ртутная обманка, ртутный камень, коралловая руда, красная смола, циннабарит.

Ученые установили, что этот минерал был известен человечеству с незапамятных времен. Первобытные люди, около 15 000 лет назад, использовали растертую в порошок и разведенную водой киноварь в качестве красной краски в наскальной живописи, в китайской культуре со времен неолита камень применяли в творчестве, погребальных ритуалах, традиционных медицинских практиках и алхимических опытах по созданию эликсиров долголетия. В Древнем Египте из этого минерала умели получать ртуть, а в Древней Греции и Римской империи краской, полученной из киновари, покрывали статуи богов, расписывали стены и фрески в домах зажиточных горожан. В Средние века киноварь использовали при оформлении рукописей - ею выделяли важные элементы рисунка, писали заглавные буквы - буквицы и инициалы. А еще, в давние времена и в разных странах, из-за нехватки знаний о вреде ртути, содержащейся в минерале, киноварью красили волосы, применяли в качестве румян и губной помады, использовали как лекарство при легочных заболеваниях.

На сегодняшний день, главное значение киновари заключается в её роли как основного источника ртути, ведь почти весь «жидкий металл» в мире добывается из этого минерала.

Необходимо подчеркнуть, что в естественном виде, когда «кровь дракона» используется в качестве сырья или пигмента, минерал не представляет угрозы - ртуть удерживается серой, что делает соединение малотоксичным.

В фондах Музейного комплекса хранится несколько образцов с содержанием этого минерала: ртутная руда (киноварь), вкраплённая в известняк и ртутная руда (киноварь) в песчанике. Камни были добыты на Акташском (горный Алтай), Никитовском (Донецкая область) и Хайдарканском (Киргизия) месторождениях, которые имеют интересную историю.

Акташское месторождение расположено в недрах горы Лысуха на высоте от 2600 до 2900 метров над уровнем моря. Обнаружено оно было ещё в 1842 году геологом П.А. Чихачёвым, но из-за труднодоступности никакие действия по геологоразведке участка тогда не предпринимались. Разработка рудника началась только в годы Великой Отечественной войны, когда другие места добычи ртутного камня в СССР оказались на оккупированных немцами территориях. Уже после распада Советского Союза это месторождение являлось единственным в России, способным производить чистую металлическую ртуть прямо на месте добычи. На сегодняшний день рудник выработан и закрыт.

Никитовское ртутное месторождение было открыто в 1879 году, когда горный инженер Аркадий Васильевич Миненков обнаружил в обломках песчаника, используемого при строительстве жилых домов в селах Никитовка и Железное, вкрапления ярко-красного минерала – киновари. Судя по следам древних горных выработок, уходящим вглубь на 20 метров, и находкам в них орудий каменного века ртуть добывалась здесь еще в древние века.

Хайдаркан, расположенный в Киргизии (в переводе «Великий рудник») – это одно из древнейших и богатейших месторождений Средней Азии. По запасам и добыче ртути Хайдарканское месторождение Южного Тянь-Шаня занимало первое место в бывшем СССР. Наряду с основным полезным ископаемым, - киноварной ртутной рудой, которую вырабатывали много столетий до XIII-XIV веков, здесь попутно добывали также антимонит (сурьмяная руда) и флюорит (плавиковый шпат).

На данный момент, самым крупным на планете месторождением киновари является Альмаден (Испания): там добывают около 80% от мирового количества красного минерала. Это едва ли не единственный в мире рудник, остающийся в эксплуатации уже более двух тысячелетий.

Хранитель коллекции «Минералогия»,

научный сотрудник Отдела музейных фондов - Безукладникова Е.А.

Фотограф, специалист по учету

музейных предметов - Кобылина Н.И.

Использованная литература и источники:

1) Материалы из фондов Музейного комплекса

2) Афонькин С.Ю. Минералы и драгоценные камни. Школьный путеводитель: Изд-во «Балтийская книжная компания», 2020 - 92 с.

3) Камни и минералы. М.: ООО «Мир книги», 2000. - 192 с.

4) Официальный канал «Культура.РФ» на «Яндекс Дзен». Статья «Что означает слово «киноварь» и когда оно появилось?». Точка доступа: https://dzen.ru/a/ZD6L7ks-GT9zD6R8

5) Официальный сайт национального музея республики Алтай. Статья «75 лет со дня образования Акташского рудника». Точка доступа: https://www.musey-anohina.ru/index.php/yubilei/item/464-75-let-so-dnya-obrazovaniya-aktashskogo-rudnika

6) Сайт проекта «Рисуя минералы». Из истории Хайдарканского рудника. Древняя добыча ртути в Южной Фергане. Точка доступа: https://web.archive.org/web/20170222232329/http://geo.web.ru/mindraw/mine6_2.htm

7) Сайт проекта «Рисуя минералы». Никитовское сурьмяно-ртутное месторождение (Горловка, Донбас). Точка доступа: https://mindraw.org/mine11.htm

8) Сайт «Горный Алтай. Историко-архивный путеводитель». Горнодобывающее предприятие Акташский ртутный рудник. Точка доступа:https://visit-altairepublic.ru/o-respublike-altay/istoriya-organizatsiy-i-predpriyatiy-gornogo-altaya/?ELEMENT_ID=1024

9) Сайт «Элементы». Статья «Краски древнего мира: киноварь». Точка доступа:https://elementy.ru/kartinka_dnya/949/Kraski_Drevnego_mira_kinovar

10) Сайт научно-популярного журнала «Машины и механизмы». Статья «Альмаден: испанская сокровищница». Точка доступа: https://21mm.ru/news/nauka/almaden-ispanskaya-sokrovishchnitsa/

X

-

10.12.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Передвижная выставка. Богат и славен край Сибирский.

-

Передвижная выставка. Богат и славен край Сибирский.

По-разному попадают в музей фотографии. Самая большая коллекция, которая поступила в фонды музея в первые годы создания – это фотографии и альбомы из архивов предприятий и организаций города. По ним можно проследить становление города от истоков до сегодняшнего дня.

С 2015 года в рамках долгосрочного сотрудничества и оказания помощи в оформлении выставок в Специальном доме для одиноких престарелых людей сотрудники Музейного комплекса скомплектовали выставочный проект «Богат и славен край Сибирский», который на сегодня успешно работает в этом учреждении, получая только положительные отзывы.

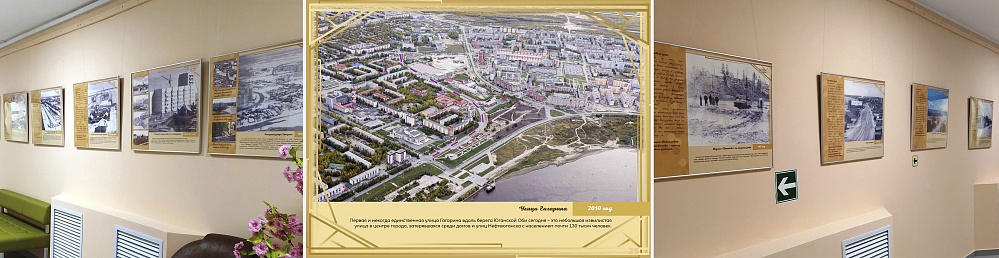

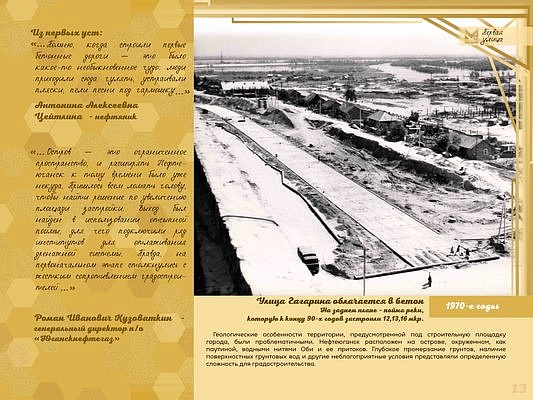

В июне 1961 года, на высоком берегу Юганской Оби, на небольшом пятачке твердой земли, окруженном тайгой и болотами, единственном пригодном для строительства месте началась сборка домов на первой улице поселка, названной в честь первого в мире космонавта Юрия Гагарина. Именно здесь в начале 60-х годов располагался жилой, административный и торговый центр поселка. Среди населения стало привычным название этого места «Пятачок». Пятачок сухой земли, высокое место, где сосредоточены все необходимые службы и учреждения для человека - магазины, почта, столовая, контора Усть-Балыкской нефтеразведочной экспедиции, кочегарка, баня, клуб.

Вот несколько очень интересных фотографий, представляющих вид одного из районов Нефтеюганска конца 1970-х - начала 2000-х годов. На черно-белой фотографии хорошо видно, что территория будущих микрорайонов – с 14 по 17, а так же территория деревушки Усть-Балык – затапливалась водами Юганской Оби. На первом плане идет планировка территории и строительство дороги, а береговая зона еще многие годы была не благоустроена.

Сегодня территория набережной очень изменилась. На цветных фотографиях мы видим, что на этом небольшом пятачке земли расположены: Культурный центр "Обь", здание ЗАГСа. На набережной построен историко-архитектурный комплекс – первый филиал МУ «Музей реки Оби», посвященный истории образования города Нефтеюганска и освоению нефтегазового комплекса Нефтеюганского региона. Официальное открытие Культурно-выставочного центра «Усть-Балык» состоялось 10 февраля 2010 года. Ежегодно с 2011 года НГ МАУК «Музейный комплекс» проводит музейно-просветительское мероприятие «Праздник первой улицы». Данная коллекция подготовлена в 2022 году сотрудниками Музейного комплекса для постоянного использования на данном празднике и тематических мероприятиях, а так же на других площадях города.

По градостроительному плану улица Гагарина стала длинней, благодаря повороту автодороги на больничный комплекс. На данном участке улицы расположены Свято-Духовский храм, средняя школа №5, школа-интернат, музыкальная школа, мемориальный комплекс «Верным сынам Отечества». Улица Гагарина проходит между Комсомольским бульваром, где установлен бюст Владимира Аркадьевича Петухова (первого всенародно избранного мэра города) и площадью Юбилейной, на которой расположены современные здания Городской библиотеки и спорткомплекса «Жемчужина Югры».

Фотографии к фотопроекту использованы из фондов Музейного комплекса, которые были переданы на постоянное хранение из личных архивов старожилов города и из альбомов предприятий и организаций.

Первая и некогда единственная улица Гагарина вдоль берега Юганской Оби сегодня – это небольшая извилистая улица в центре города, затерявшаяся среди домов и улиц Нефтеюганска… Улица Гагарина проходит вдоль береговой линии. Отсюда открывается замечательный вид на реку, мосты через Юганскую Обь, набережную, которая сегодня оформлена по-современному.

Вашему вниманию предлагаем совершить путешествие по страницам прошлых лет, просматривая фотоколлажи с текстами по истории первой улицы Нефтеюганска (1960-2020-е гг). Окунитесь в атмосферу тех дней, вспомните многие замечательные моменты вашей жизни, почувствуйте связь времен и осознайте, как наш город изменился и развился за эти годы.

Научный сотрудник «Музей реки Обь» М.Полякова

X

-

4.12.2025Эколого-этнографический музей Библиотечно-музейного центра, г. Радужный Палатка первопроходца

-

Палатка первопроходца

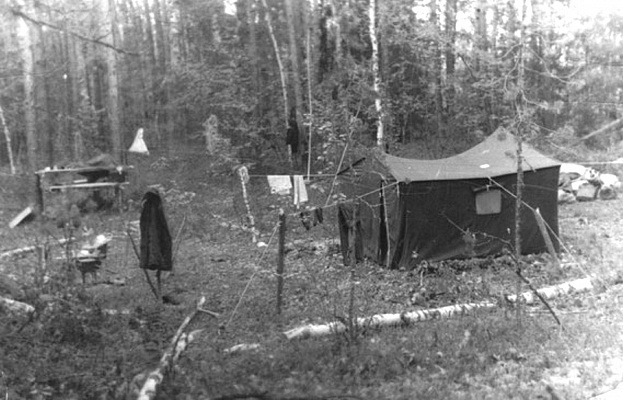

В Эколого-этнографическом музее оформлен новый экспозиционный комплекс «Палатка первопроходца». Это ещё один повод вспомнить и рассказать о том, как больше 52-х лет назад, летом 1973 года на берегах Агана высаживались первые десанты строителей, для подготовки лежнёвок, кустовых оснований, вертолётных площадок, первого временного жилья. Вдохновляла нас фотография одной из первых таких палаток, поставленной начальником строительного участка Стрежевского специализированного строительного управления №5 Германом Андреевичем Медведевым. А ещё раньше, в конце 1960-х годов это были палатки геологов, геодезистов, гидрографов. Памяти всех первопроходцев посвящается наша экспозиция.

1. Фотография палатки на берегу реки Аган, на месте будущего города Радужный. Июнь 1973 года. Из архива Германа Медведева.

2. Фотография экспозиционного комплекса «Палатка первопроходца».X

-

30.11.2025Историко-художественный музейный комплекс, г. Нефтеюганск Кукла акань

-

Кукла акань

Игрушки детей коренного малочисленного народа Севера – ханты, выполняют не только развлекательную функцию, прежде всего, они направлены на получение знаний об окружающем мире, а также развитие навыков и умений, которые впоследствии будут необходимы во взрослой жизни. В играх зачастую прослеживается трудовая и повседневная жизнь старших членов семьи.

Для хантов характерно разделение игрушек для мальчиков и девочек. Мальчики играют с миниатюрными луками и арканами. Любимая игрушка девочек – кукла акань, которая изготавливается из туго свёрнутых кусочков ткани, ее особенностью является отсутствие лица, так как ханты верят, что кукла с лицом приобретает душу и может навредить ребёнку.

Акань служит не только для игры, но и является важной частью культурного наследия, духовной силы и традиций народов севера, передаваемых из поколения в поколение. Изготовление куклы и игра с ней были не просто развлечением, а частью воспитательного процесса – это подготовка к взрослой жизни. Первые куклы из кусочков сукна, ситца, меха, бисера изготавливали мать или бабушка, позднее, с семи лет, девочка самостоятельно училась шить акань и одежду для неё. По тому насколько правильно девочка могла изготовить куклу, судили о ее готовности стать хорошей хозяйкой в будущем. Обычно у ребенка был целый набор аксессуаров и кукол, воспроизводящих семью, причем половая и возрастная принадлежность игрушки определялась размером и одеждой, сшитой и орнаментированной по подобию одежды настоящих людей (женский и мужской костюм отличаются цветом, головными уборами и способом завязывания пояса). Такие куклы девочка могла получать и в подарок от родственников, вместе с маленькими хозяйками куклы отправлялись в летние деревни, в оленеводческие стада, на рыбалку, на праздники.

Кукла акань приобщает к национальной культуре, развивает фантазию, навыки шитья и эстетический вкус. Всё эти знания и умения понадобятся во взрослой жизни, потому что о красоте девушки судят в первую очередь по её умению шить и украшать свою одежду.

Музейный комплекс обладает богатой коллекцией хантыйских кукол, некоторые из которых экспонируются в экспозиции «Югорское наследие» в Музее реки Обь. Одна из кукол была куплена в 1991 году в художественном салоне Окружного краеведческого музея и передана в музей в 2000 году. Кукла изготовлена по всем канонам из хлопчатобумажной ткани. Орнамент на платье относится к орнаментам восточных ханты и называется «щучьи зубы».

Специалист по учету музейных предметов – Черненко А.Н.

Фотографии из фондов – Кобылина Н.И.

Список источников и используемой литературы:

1. Фонды музейного комплекса.

2. Методические рекомендации «Народное искусство обских угров». Электронная точка доступа: iro86.ru.

X

-

28.11.2025Сургутский краеведческий музей, г. Сургут В Сургутском краеведческом музее прошел музейный квиз «Столица нефти»

-

В Сургутском краеведческом музее прошел музейный квиз «Столица нефти»

В Сургутском краеведческом музее прошел пятый юбилейный интеллектуально-развлекательный квиз «Столица нефти», посвященный сразу двум знаменательным датам: 60-летию присвоения Сургуту статуса города окружного подчинения и 95-летию со дня основания Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Во время игры команды соревновались в скорости реакции, эрудиции и командной сплоченности. Каждый этап раскрывал тайны прошлого и настоящего нефтяной столицы нашей страны и округа.

Победители получили заслуженные награды и подарки, а главное — незабываемые впечатления и гордость за достижения нашего города и региона.X

-

27.11.2025Сургутский краеведческий музей, г. Сургут В Сургутском краеведческом музее прошла лекция «Советский Север. История районирования»

-

В Сургутском краеведческом музее прошла лекция «Советский Север. История районирования»

Заключительный в 2025 году «Авторский четверг» прошел в Сургутском краеведческом музее. Татьяна Александровна Исаева, заместитель директора по научной работе Сургутского краеведческого музея, кандидат культурологии, представила лекцию «Советский Север. История районирования».

Освоение северных регионов проходило поэтапно и сопровождалось созданием сложной системы территориально-административного устройства. Районирование играло ключевую роль в управлении экономическими и социальными аспектами развития этих территорий.

В начале ХХ века «Севером» называли преимущественно Арктику или Заполярье и все удаленные территории с неразвитой инфраструктурой и присваивающим хозяйством. Советские власти приступили к созданию нового административно-территориального деления, ориентированного на экономические связи и национальные признаки.

Одним из важных шагов стало введение в 1923 году новой структуры: республика, область, округ, район, сельсовет, заменившей прежнюю систему губерний, уездов и волостей. Это повлекло за собой изменения внутри областей, включая формирование новых районов и перераспределение границ населенных пунктов.

Например, в 1924 году огромный Сургутский уезд разделили, образовав Сургутский район и передав восточные волости в Александровский район Томской области. Сам город Сургут стал селом – центром Сургутского района Тобольского округа Уральской области.X